對話 | 世界變局之下,在華外資企業的看法和辦法

顧建黨

菲尼克斯電氣中國公司總裁

德國菲尼克斯電氣集團執委

世界變局之下

在華外資企業的看法和辦法

對話 / 訪談 / 人物

近日,菲尼克斯(中國)投資有限公司總裁顧建黨先生接受了正和島《決策之道》的專訪,分享了世界變局之下,菲尼克斯電氣的深度思考和實踐行動。

從超越美國同事到自我超越

《決策之道》

您與中國菲尼克斯一路同行30年。早在2001年,中國菲尼克斯公司規模僅為菲尼克斯電氣集團海外第一的美國公司的1/8時,您就在集團國際銷售會議上說,“下一個目標是成為集團海外第一”,最終中國公司于2009年超越美國公司,成為集團海外第一。這種勇奪第一的信心和預判是從何得來的?

顧建黨

我同中國菲尼克斯的創始人李慕松教授在1993年一起開始創業,見證了中國菲尼克斯從零至今的全過程。

▲1993年 方山工廠

從1993年底到2000年,這一階段可以說是菲尼克斯在華發展的0到1階段,很多德國同事對中國還缺少認識,中國菲尼克斯幾乎是孤獨前行。2000年,中國菲尼克斯第一次銷售額超過了人民幣1億元的規模,銷售業績排名從集團12位一躍至第6位,2001年4月第一次榮獲了集團全球銷售大獎(也是集團內分量最重的一個獎項),我當時任公司銷售部經理,在和李總一起參加集團的國際年度大會時說出了這番話。現在想想,應該有如下幾個原因。

一是初生牛犢不怕虎。我說這番話不代表有百分之百的把握,但代表面對未來的勇氣、決心和期望。作為一個年輕人、一個年輕的中國菲尼克斯員工,這句話表明了中國菲尼克斯團隊乃至中國人的進取精神。過去中國人相對比較低調,不太到全球舞臺上展現自己,但大會那天晚上,中國人在菲尼克斯的國際舞臺上是最耀眼的,幾乎每個人見到我都叫我Mr.No.1。

二是中外交流氛圍比較友好。菲尼克斯電氣集團來自全世界的同事,無論是德國還是美國的,都以比較友好的姿態來看待中國、看待我這個年輕人。記得第二天早餐時,美國公司總裁親切的對我說:年輕人,你要想成為第一,首先要先去做第二。

三是中國菲尼克斯背靠強大的中國市場。我認為改革開放在2000年之后進入了一個新的發展階段,整個中國市場欣欣向榮,那時的企業、年輕人都能感受到蓬勃的發展動力,展望未來都充滿信心,相信中國市場潛力巨大。

四是中國菲尼克斯有強烈的學習精神、意愿和能力,這是驅動我們擁抱未來的最大力量。我們從不認為自己有多么好,但一直相信明天可以做得更好。

主要基于這幾個方面,當時我表達了成為第一的愿望。當然,我的表述里不只有要做第一,強調更多的是向所有國際同仁學習,但大家真正能記住的就是我要成為第一。2009年,我們成了集團海外第一,但這并不是證明我們有多強,只是證明了我們的進取精神、超越自我的自驅力。

《決策之道》

轉眼間20多年過去了,如今德國在推進工業4.0,中國在大力推動專精特新企業發展,黨的二十大報告還強調了“推進新型工業化”等內容。對于中國菲尼克斯未來的發展,您在當下有怎樣的思考?

顧建黨

中國產業需要尋求新的答案,當下所有的變化,實際上在過去的十年中已經慢慢地醞釀、發展。過去的十幾年,也是中國菲尼克斯轉型、再造的過程,我想先簡單回顧中國菲尼克斯的來路,再回到如何去擁抱未來發展的命題上。

剛才說到中國菲尼克斯立下了成為集團第一的夢想。記得在2001年到2009年,我常對自己說、對同事說,我們所有的成功都跟時代、跟中國市場的發展一脈相承、不可分離。2001年之后的每一年年底,我們都會超越歐洲不同的子公司,幾乎成了一種慣例,因為中國有進行年度沖刺的習慣,而歐洲同事們年底在過圣誕節。

這樣的節奏一直持續到了2008年金融危機來臨,當時的中國菲尼克斯就相當于站在這兩年新冠肺炎疫情流行的時點上,那時我們認為要堅定地投資中國、投資未來,于是就提出了“寒冬戰略”,也就是“四不、三決定”:不經濟性減薪,不經濟性裁員,不減少對中國客戶的承諾,不減少對中國市場的戰略性投資;決定增資3500萬美元成立投資公司,決定成立亞太物流樞紐,決定啟動三期工程。2009年可以說是全世界在金融危機之后最艱難的時刻,但“寒冬戰略”讓我們在全世界業績普遍下滑的時候不降反升,實現了No.1的夢想。

▲2009年 中國菲尼克斯成為集團海外第一

2010年的1月,我們拿到了這個大獎,但那時我對未來還是沒有真正的信心,因為過去我們的發展是依賴中國市場的量的變化,而我在和美國同事、歐洲同事的交流、學習中,感受到了他們的專業性,我常對他們講,如果我們的專業性達到了你們的70%,那我們肯定能拿到全球第一。于是在拿到這個大獎之后,我說,中國菲尼克斯要重新再出發,十年征程從頭越,開啟了追求卓越之路的新征程:要成為真正的第一,不僅是數字上的第一,在數字背后的能力、機制、體系上也要成為第一。

這種發展的道路也不總是一帆風順的,2010年我們重新再出發,2012年就遭遇了歷史上第一次業務下滑,美國公司超越了我們,我們又變成了第二。所以,過去的10年,是中國菲尼克斯真正去創新、突破、再造商業模式的過程——從一個傳統意義上的德國家族企業轉型成為“最中國的德國企業”,從德國式創新轉型開啟中國本土創新,從傳統的隱形冠軍到融入數字化轉型、工業4.0趨勢,在做好自己的基礎上構建智能產業生態,在產業互聯網大潮里成為一個獨特的踐行者、引領者的過程。過去的10年里,菲尼克斯就是這樣一步一個腳印地進行探索,真正扎根中國,做“最中國的德國企業”,把德國的工業文明和中國的進取精神以及產業變革的驅動力、整個產業的生態有機結合在一起,源于隱形冠軍,也要持續超越隱形冠軍。

有了品質和創新,也需要有與之相對應的市場;如果沒有看重品質和創新的客戶,堅守品質和創新就成了一句空話。

只有在長期合作關系之下,才會有匠心、有持續的創新、有對品質堅定的追求。

這兩三年里,中國菲尼克斯也在思考如何擁抱未來10年、一個所謂傳統的工業公司如何迎接歷史性的變局與挑戰。我想,答案可能是我13年前寫下的一句話,“中國菲尼克斯是中國的,更是世界的”:我們還是要回歸初心,在全球化背景下打造一個“最中國的德國企業”,讓一家來自德國的家族企業深耕中國,真正成為中德合作的橋梁,成為中國產業的推動者、賦能者。這樣,我們才有可能站在今天的新起點上去展望產業的新未來。

《決策之道》

站在中外企業的交匯點上,您認為德國隱形冠軍有哪些經驗、特質值得中國企業借鑒?

顧建黨

德國有一千多家各行各業的隱形冠軍,它們大多是一些家族企業、中小型企業,在各個細分領域里擁有獨特的競爭力、創新能力,是支撐德國產業的基石。

簡單概括起來,德國隱形冠軍是以品質為先,德國企業的經營理念、人才培養機制乃至雙元制教育等,共同支撐了質量文化。

另外,德國有著上百年深厚的工程師文化,德國工程師有一個特點,就是都喜歡創新,希望做新產品、新技術,不喜歡在原有產品上修修補補,這鑄就了德國隱形冠軍創新的文化,不過從另一面看,這也可以視為德國企業在競爭激烈的中國市場面臨的巨大挑戰。

還有一點非常重要,德國的市場、客戶看重品質和創新,在這種文化氛圍里,品質、創新就成了隱形冠軍的靈魂。有了品質和創新,也需要有與之相對應的市場;如果沒有看重品質和創新的客戶,堅守品質和創新就成了一句空話。德國的產業是你中有我、我中有你,客戶和供應商往往是10年、20年甚至更長期的合作關系,只有在長期合作關系之下,才會有匠心、有持續的創新、有對品質堅定的追求。我用過一個比喻,說德國的產業相當于德國的足球隊,球員可能都不是最強的,但是能夠打造出一支“夢之隊”。

最后,德國經濟是企業導向、市場經濟導向的,政府也會起到積極的賦能和補位作用,整個產業機制是“政、產、學、研、用”有機協同的。比如德國有個Fraunhofer-Gesellschaft(弗勞恩霍夫協會),是大學、研究機構和企業創新的紐帶,為企業特別是中小企業開發新技術、新產品、新工藝;它是國家科技發展的重要力量,接受德國各州及聯邦政府委托,在特別是對社會發展具有重大意義的環保、能源等范疇進行一系列戰略性的研究,是德國也是歐洲最大的應用科學研究機構。另外,企業的研發和大學、研究機構的研發是打通的,像旋轉門一樣,企業研發的負責人也可以到大學、研究機構里去,例如菲尼克斯電氣的前自動化研發總監,就到Lemgo的一家大學里做自動化系的負責人,同時也會擔任一家研究所的所長。

我也一直致力于參與培養和賦能中國的隱形冠軍,在針對中國制造業的“企業家導師帶徒”的制慧導師營里已經擔任了6年導師。分享就是學習,參與才能成長,從德國隱形冠軍到中國專精特新,擔任導師、賦能中國的隱形冠軍和隱形冠軍企業家就是我的使命。過去的5到10年,中國的民營企業里已經開始涌現了一批企業家,他們不僅僅是追求賺錢、做大,而是想要做好產品,成為創新的積極推動者。

找到合適的人靠的是選擇而不是培訓。

是職業經理人,更是企業家

《決策之道》

作為身在外企的職業經理人,您一直倡導企業家精神,從中有哪些收獲?

顧建黨

很多人認為,在外企里強調企業家精神是異類,甚至會認為企業家精神和職業經理人精神是對立的,中國菲尼克斯在30年的發展中,卻一直把企業家精神作為立身之本。

企業家精神是在不確定的、快速變化的商業環境中最基本的成功要素,沒有它,任何企業都不可能長久。

中國菲尼克斯的創始人李總和我都是從南瑞集團的研究所一起出來創業的。南瑞集團可以說是改革開放之后中國研究所轉制開展產業化的一個標桿,尤其是在電力自動化行業,當時它在南京是待遇最好的企業之一。相比之下,中國菲尼克斯開啟創業的時候,條件遠比在南瑞時候差——李總從來都不是抱著在高大上的外企打工的心態,而是真正的創業心態,同時堅信中國人在外企里也可以做得比外國人好,所以一切都是從零開始,租的是破舊的廠房。這種從零開始的創業心態一脈相承延續到今天,鑄就了中國菲尼克斯強大的自驅力。

在我個人的層面上,很多企業家問過我:怎么找到像你一樣的職業經理人?怎么培養你這樣的職業經理人?我認為,沒有一個培訓體系能夠培養出來理想中的職業經理人,找到合適的人靠的是選擇而不是培訓。做職業經理人是我的人生選擇,我既然做了這個事,就要百分之百地擔當,一定會去承擔責任。中國菲尼克斯創業初期面臨很多挑戰,當時常有人開玩笑說要回南瑞,我說,我有學習的精神,一定能證明自己可以做好,“死也要死個明白”。敬畏、擔當、堅持、學習、進取,這幾點特質,我相信自己是有的。

有了上面的起點,中國菲尼克斯才能打造成“最中國的德國企業”,所謂“全球視野,中國引領”,它一定是深耕中國的,又融匯德國的品質、創新精神以及德國企業做人做事的理念。我們中國團隊是有擔當的,是依靠“信任=責任”的文化來支撐的,外人可能難以想象一家外企在中國能做出百分之九十幾的決定,這在其他跨國公司里幾乎不可能,但在中國菲尼克斯,一切皆有可能。而且,除了依靠“信任=責任”的文化,我們也建立機制,將文化理念和科學管理結合起來,堅定不移地做下去,再加上向德方虛心學習,在積極參與國際會議及交流中打開全球視野,在與德方的激烈碰撞中培養戰斗友誼。

今天回頭來看,企業家精神是中國菲尼克斯最本質的驅動力、最有價值的精神。10年前,一些跨國咨詢公司對此有疑問,說在外企里不應該把企業家精神放在第一位,但這兩年,他們也把企業家精神當作了立身之本。跨國公司在中國可能面臨兩個階段,第一個階段里,歐美的技術、產品獨步天下,這時在華公司能保持職業精神、跟隨節奏就可以成功,但現在已經進入了第二個階段,如果沒有企業家精神引領,沒有本土創新引領的商業模式,絕大部分的企業都很難成功,更遑論外企了。企業家精神是在不確定的、快速變化的商業環境中最基本的成功要素,沒有它,任何企業都不可能長久。

最后要說的是,職業經理人有了企業家精神,才能堅定地投資未來。中國菲尼克斯12年前決定進入電動汽車領域,我堅持投資了12年,德國總部每次開會都會質疑,現在我依然堅信,未來的5到10年里,電動汽車賽道會成為中國菲尼克斯的又一條上升曲線。同樣,在智能制造、工業4.0、數字化轉型的范疇,過去10年里中國菲尼克斯也一直是堅定的推動者、引領者。很多人會問,怎么計算數字化轉型的投入和產出。我的答案是,如果你用CFO的心態來對待數字化轉型,肯定不會成功,因為數字化轉型是一種范式革命,是門票之爭,不僅僅是效率之爭。企業的數字化轉型不可能一步到位,必須邊走、邊干、邊思考、邊總結。它的第一階段一定是尋求認知和能力,靠的就是企業家精神;第二階段才應該關注項目怎么做可以讓效率更高、方法更到位,靠的是所謂職業化精神。

數字化轉型是一種范式革命,是門票之爭,不僅僅是效率之爭。

在堅定投資未來的基礎上,我想也要堅定地投資中國,這一點從當年的“寒冬戰略”到現在從未改變。在當下的節點上,德國人對投資中國的確有所擔心,但我認為對未來的樂觀和堅定的投入是唯一的選擇,目前我們已經和德國同事達成了共識。堅定投資中國是最理性的選擇,也是屬于企業家的選擇。

堅定地投資中國是最理想的選擇,也是屬于企業家的選擇。

《決策之道》

隨著宏觀環境和企業發展階段的變化,很多中國民營企業的創始人漸漸淡出經營,職業經理人逐步接棒。您對中國職業經理人隊伍的現狀有哪些感悟?

顧建黨

在職業經理人的定位上,我認為有兩個趨勢。

一是企業家和職業經理人的定位慢慢融合,這需要一個過程。越來越多的企業家要擁有職業化的素養和思考,走向專業化、體系化的道路,重視科學管理,不靠拍腦袋做事,未來才更容易贏。不過,這一趨勢的前提是產業發展要達到某個階段,倒逼企業家自我升級,去擁抱職業經理人的角色。

二是純粹的職業經理人在中國的產業里會越來越沒有市場。職業經理人是分為不同類型的,照章辦事、打工者心態,這種傳統意義上的職業經理人的時代結束了。未來的職業經理人擁有系統的思考,站在企業家的視角、企業可持續發展的視角上看問題,與老板的同頻共振也就成為了可能。過去的MBA教育培養的是按照規范去經營的職業經理人,但如今,MBA教育正在朝著培養具有企業家精神的職業經理人的方向變化。

在企業經營者的代際傳承上,我想也有兩點需要注意。

一是很多民營企業家,特別是我遇到的很多制造業企業家,他們經常想引進高管,也就是所謂“空降兵”。他們問我該怎么辦,我的看法有幾點:第一,想要一勞永逸找到一個理想中的高管,屬于天方夜譚;第二,世界上一定有具備潛質的人,關鍵是要善于發現;第三,最重要的是陪伴成長,企業家和“空降兵”要真正地、不斷地交互、碰撞、共創,經歷反復的過程,把雙方的心態、溝通和理解磨合到匹配的程度上。

二是企業家要思考、構建讓職業經理人成長的平臺、機制和文化。菲尼克斯電氣集團的德國老板已經88歲了,CEO是與公司同行30年的職業經理人。7年前老板交班給CEO的時候,是有一個傳承機制的,家族的年輕一代也會與集團互動、交流,跟集團共同發展,年輕一代里總會有人脫穎而出。在中國,道理也是一樣的,企業家不管要找哪類高管,都要陪伴他們成長,構建相應的成長機制,進行文化理念的傳承。

我對中國職業經理人隊伍的未來是有信心的,這是一條必經之路。隨著中國企業家可選擇的路徑越來越多,優秀的職業經理人的施展空間也會越來越大,雙方就有可能構建比較堅固的合作關系。當然,同時也要有配套的激勵機制和退出機制,如果合作不行,也能好聚好散。這一點上,學學德國,學學德國優秀企業的做法,應該是一個好事。

走向專業化、體系化的道路,重視科學管理,不靠拍腦袋做事,未來才更容易贏。

身在外企,心系中國

《決策之道》

您在正和島問道塾活動上提到,2022年上半年您曾反復思考,中國今天的產業升級是否還需要菲尼克斯這樣的外資企業參與,甚至一度為此焦慮。可否分享您的心路歷程與思考?

顧建黨

我跟很多企業家理性探討過這個話題。我堅定地相信,改革開放是中國產業升級的未來,是中國經濟可持續發展的未來。越是改革開放,越是參與全球產業競爭,中國人和中國企業的競爭力就越強,因為中國人有進取精神、學習精神、吃苦耐勞的精神,中國文化的這些特質會讓中國越來越強大。但是,為什么我會焦慮呢?因為在2022年這個特殊的階段,巨大的歷史性的挑戰來臨了。

越是改革開放,越是參與全球產業競爭,中國人和中國企業的競爭力就越強。

一是過去的3到5年里,中美貿易摩擦、脫鉤的問題,實際上已經成為了全球化以及國際合作的最大變量,這個變量對美國企業、歐洲企業乃至所有外資企業的影響都非常大。不管我們喜歡不喜歡,外企在中國的發展蒙上了一層陰影。

二是2022年的俄烏戰爭改變了歐洲的態勢。歐洲人感受到了切膚之痛,很多歐洲企業不得不離開俄羅斯市場,代價慘重。2022年的上半年,整個德國和歐洲的媒體界、產業界,所有人談論的最熱的話題就是脫鉤,人們也擔心,德國和中國會脫鉤嗎?

在這樣的氛圍中,菲尼克斯的很多德國同事很煎熬,因為我們明明合作得這么好,但是,新冠肺炎疫情已經持續3年了,德國和中國同事們缺少面對面的交流,所有的重大決定都難以做出,所有面向未來的戰略決策都難以制定。

這個階段對我而言是極其艱難的。我想,中國菲尼克斯是“最中國的德國企業”,一定要成為中德合作的優秀代表,于是我就告訴德國同事:決策都有從不理性走向理性的過程,這個階段是非理性階段,現在做任何決定都是不明智的,如果雙方沒有面對面的深入溝通和戰略共識,就很難有真正的戰略決策。我們先不要做任何決定,我不會試圖說服你們繼續投資中國,你們也不要說不投資中國,大家創造一切可能性一起當面做決定。那時也有德國同事想來中國,他們說如果不跟我面對面交流,任何決定都沒法做,因為下判斷不能只靠雙方的語言,還要看著眼睛、肢體動作,那種感覺是完全不一樣的,那是人與人之間的personal judgement、personal commitment、personal confidence、personal trust,沒有這些,就不可能做出正確的決定。但很遺憾,因為疫情的緣故,他們也沒有成行。

最終我在2022年5月30日下了決心,決定要到德國去,花了3個月準備,在9月歷經3周行程,先到迪拜參加集團的一個全球年會,并且專門到德國和管理層開系列戰略會議。做這個決定并不容易,站在歷史的十字路口,何去何從取決于中國菲尼克斯的抉擇;如何作出正確的抉擇、把握機遇、順勢而為,將對中國菲尼克斯未來10年的發展產生決定性影響。我想清楚了,必須要去。

回頭看看,3個月的準備、3周的迪拜德國之行,帶來的是中國菲尼克斯30年發展史上,雙方交流最充分、議題最全面、取得戰略共識最多且最有成效的一次戰略共識之旅,在中國菲尼克斯2.0新征程上具有里程碑意義。我和集團管理層談了中國菲尼克斯未來10年的發展戰略,幾乎都達成了共識,例如堅定投資中國,與中國產業共同發展等。我也很高興,在回國之后就看到德國總理在德國機械設備制造業聯合會的一次論壇上發言,表示堅決反對脫鉤。他為什么說這句話?因為我在德國的那段時間里,很多企業實際上還在擔憂脫鉤。

▲2022年 中德雙方達成未來十年的戰略共識

2022年早些時間里,無論面對外資企業還是中國民營企業,我都會告訴他們,開放的企業家精神是真正的競爭力,民企只有在公平競爭的市場中積極進取、持續創新,才能共創中國的新未來。我也相信,會有越來越多的外資企業扎根中國,就像中國菲尼克斯一樣;只有它們扎根中國,中國企業才會更有創新的動力、全球的視野,才更有能力走向國際化的新舞臺。

決策都有從不理性走向理性的過程。

最后想說的是,作為產業經營者,對產業是有使命和責任的。中國菲尼克斯希望成為通向世界的一扇窗、連接世界的一座橋。希望中國菲尼克斯能為中德合作和中國改革開放多一點力所能及的貢獻。這是中國菲尼克斯在產業中的獨特競爭力,“Mr.顧”(我本人)最大的獨特性就是被信任。

產業經營者對產業是有使命和責任的。

《決策之道》

企業家和國際化企業可以為不確定的國際環境帶來一些確定性。

顧建黨

是的。這次德國之行讓我感受非常深刻的是,國與國的合作,最終會落到企業與企業、人與人的合作上。Little things can make difference,little things can change the world(星星之火,可以燎原)。我這一次行程對整個產業可能沒有什么影響,但如果堅持這樣做,也許就能帶來一些改變,影響越來越多的人。我們可以帶動自己的朋友圈、事業圈,讓更多的人理性地支持中國的改革開放,架起世界和中國合作的橋梁,推動產業可持續發展的未來。

我在制慧導師營有位導師朋友,他是一家名叫SMC的日本企業的中國管理者,我們有著同樣的選擇-做“最中國的德國企業”和“最中國的日本企業”。我們都有著產業報國的情懷,而不是簡單地跳出去多賺點錢。很多中國企業家也問過我為什么一直守在菲尼克斯,我說人各有志吧。

面對未來:有準備,不焦慮

《決策之道》

2022年的上半年是您職業生涯里少有的焦慮時刻,您有哪些對抗焦慮的方法,可否分享給其他企業家?

顧建黨

正和島上有很多知名企業家,他們經歷的磨難可能比我多得多,那種跌倒了又站起來的精神是令人感動的。我在內心韌性上還沒有那么強大,只是分享幾個可能的方法。

第一,與正和島上的企業家和東華老師,在不同場合去交流,這種交流帶來的心靈力量是非常強大的,每到一個階段,做一次這樣的心靈massage是非常有價值的。

2022年我參加了兩場正和島問道塾的企業家專題修習。第一個模塊的主題是“抗周期生存需要怎樣的極致理性”,心理學家彭凱平教授就教我們“以心轉境”,去化解內心的焦慮。這幾年我還有一點牽掛:中國菲尼克斯未來10年有非常大的“202X戰略”,但如果沒有強大的組織能力,就不可能達到期望的目標。我一直在對此進行思考。2022年10月正和島問道塾塾友一起重返福建古田,在當年古田會議召開的地方,去深入探究中國共產黨作為“有史以來最偉大的創業團隊”,這樣的偉大組織的關鍵轉折是怎樣實現的。宮玉振教授的講解和相關交流,幫我打通了“任督二脈”:企業是靠使命驅動的,但組織要建在業務上,企業要以業務發展和客戶價值為根本的出發點。

第二,永遠要有成長思維、學習心態。如今企業都追求持續成長,企業家要先從自己做起,讓成長思維融入自己的血液,再融入企業的文化,企業才有未來。同時,一定要有所為、有所不為,要明確自己的limitation,找到自己獨特的定位、使命、路徑。不要心比天大,與人攀比,最后動作走形,這往往給企業帶來災難。

中國菲尼克斯今天也有很多地方沒有做好,這可能就是我們的limitation。我們要首先接受它,從理性到感性都說yes,把自己放低,然后重新出發,去學習、去提升,讓limitation變成自強不息的起點。

Little things can makedifference,little things can change the world.

第三,堅信、堅守長期主義。中國菲尼克斯投資電動汽車行業,做了12年,虧了12年,現在看到了曙光。中國菲尼克斯的經營風格可能是長期主義的典型,在這個關口就更不能動作變形了,不能看到別人做得短平快,自己也去追求短平快。

第四,人要有喜歡的運動,要跟身體對話,要有休閑時間。我這幾年愛上了一項運動,就是賽艇,在賽艇中慢慢調整自己的狀態,這樣才能面對更大的壓力和挑戰。

交流帶來的心靈力量是非常強大的,每到一個階段,做一次這樣的心靈massage是非常有價值的。

我經常講,我的追求不高,所以我就相對簡單。正因為追求不高,所以起碼到今天為止,我能接受自己的不完美,正常情況下都睡得著,該睡就睡,不會焦慮得睡不著。

《決策之道》

2023年是中國菲尼克斯誕生30周年,也是菲尼克斯電氣集團誕生100周年,您提到的中國菲尼克斯的“202X戰略”,可以說是這一節點上的的戰略升級。

顧建黨

2023年對菲尼克斯是個特殊的年份。這一次我去德國總部溝通了幾乎所有的課題,包括未來可持續發展的核心議題,例如中德合作的可持續發展、組織的可持續發展等。

在我看來,2023年對市場來說將是極其艱難的一年,這個時候,看的是一個企業能否在戰略、業務、組織管理等各個層面經受考驗,能否真正遵照商業邏輯去做難而正確的事。今天所說的這些邏輯,怎么轉化為組織的邏輯、組織的競爭力,是我下一步的目標。我希望中國菲尼克斯的2023年能夠不一樣。

作者:王夏葦

來源:《正和島》

版權歸《正和島》所有

提交

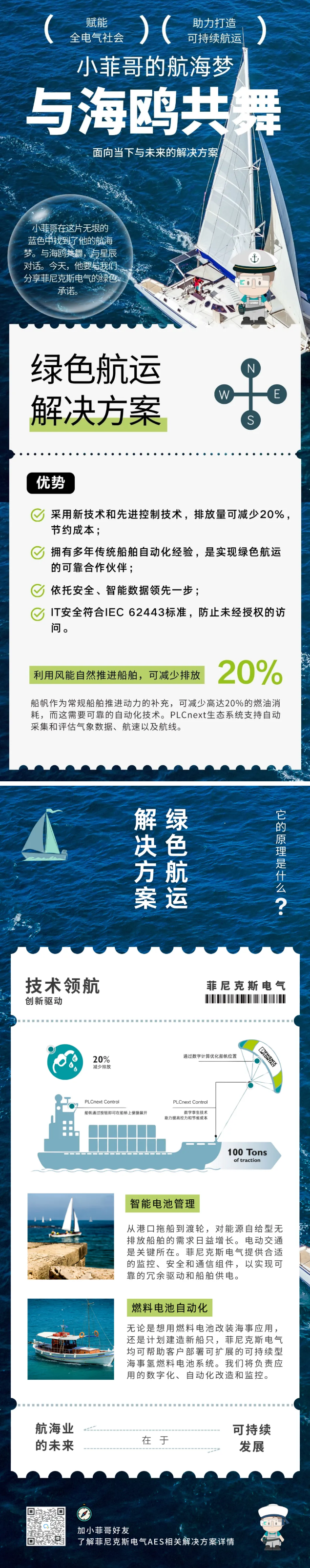

【航海日志】與海鷗共舞,與星辰對話!

創新與標準同行|菲尼克斯電氣榮獲GB/T 20234-2023 CQC認證

解決方案 | 全速前進 向大海的深處去!

讀懂按鈕指示燈,來這場研討會就夠了!

新品速遞 | 寬僅6.2mm 超薄安全柵MINI Analog Pro Ex

投訴建議

投訴建議